Cosa c’è di facile nela psicomotricità?

Se lo sguardo è quelo di un bambino potrebbe dire tutto. Se lo sguardo è quelo di un adulto potrebbe essere più difficile per lui individuare qualcosa di velocemente comprensibile.

È vero che scomponendo la parola psico-motricità è facile comprendere che ci si occuperà di corpo e mente ma riuscire a recuperare nel pensiero le sensazioni del corpo è un’azione complessa.

Sembra che corpo e mente abbiano due linguaggi lontani pur abitando la stessa persona.

E forse è così.

La peculiarità dela psicomotricità è che non separa corpo e mente, li mette in comunicazione, creando una storia che attraversa entrambi, ognuno con la sua specificità: il corpo agisce e la mente sostiene il pensiero, ricorda l’esperienza, mette parole, acquieta le emozioni, ralenta il tempo, sostiene il riposo, attribuisce senso ale cose e le crea correlazioni fra loro.

Dopo aver concluso il racconto degli elementi importanti che sostengono la relazione con l’altro mi piacerebbe entrare nela stanza di psicomotricità in modo silenzioso e rispettoso di tutte le storie e le vite che quotidianamente accoglie; raccontare in quanti modi venga usato questo spazio in cui si gioca, si usano oggetti, si compiono azioni apparentemente senza senso ma soprattutto si inizia ad avere la consapevolezza di essere capaci.

Mi soffermerò su come si strutturano i gruppi di psicomotricità, gli interventi individuali, i giochi e i materiali che si usano. Attività che sembrano le semplici azioni dei bambini racchiudono invece, il loro modo di sentire e interagire con il mondo. Non c’è nula da aggiustare è necessario osservare con sguardo attento le loro condotte, per aiutarli a conoscere e nominare giochi, azioni, emozioni che, da adulti, sappiamo riconoscere perché sono parte dela nostra storia, anche se non la ricordiamo con precisione.

Per quanto io mi possa sforzare di essere precisa nel racconto dele attività che quotidianamente impegnano i bambini non sarà mai del tutto comprensibile ciò che avviene nela stanza di psicomotricità perché manca un aspetto estremamente importante che è l’esperienza.

Facile ricordare l’esperienza!

Quando impariamo a nuotare o ad andare in bicicletta o a guidare la macchina le azioni diventano automatizzate e possiamo ritrovare nel pensiero tutti i movimenti che compiamo ma quando poi ci troviamo di fronte al mare pronti ad incontrare l’acqua fredda e abbiamo la sensazione di sapere tutto, arriviamo sula battigia e aspettiamo il momento giusto. Pur apprestandoci a compiere un’azione familiare e conosciuta abbiamo la certezza inconscia che ogni bagno è stato unico e sconosciuto.

Il tempo di sentire, corpo e mente si alineano – un momento prima di tuffarci nel’esperienza.

Il pensiero è fondamentale per vivere, pensare, creare, ricordare ma in nessun modo è sostituibile al’azione fatta dal corpo.

LA GEOMETRIA DELLA RELAZIONE

Luglio 2025

“ […] Ogni identità personale si forma attraverso la continua interazione tra singolo e gli altri – vale a dire, tra soggetti. Lo sviluppo dipende, ed, è organizzato, dalle relazioni in cui avviene.” S. Seligman

La distanza nella relazione è uno dei miei temi preferiti, perché è semplicemente e infinitamente vasto.

Spesso guardando giocare i bambini insieme, un genitore con il suo bambino, quando sono io stessa a giocare con un bambino, il tema della distanza nello spazio è molto importante.

In una seduta ho potuto osservare un papà e il suo bambino nella ricerca della giusta distanza, fondamentale per creare una relazione significativa.

Francesco e il suo papà sono entrati insieme nella stanza di psicomotricità dove avevo lasciato i giochi preferiti di Francesco. Sedendosi a terra si sono casualmente ritrovati vicini, forse troppo, perché Francesco ha girato le spalle al padre, occupandosi di cercare dei giochi in una scatola. È rimasto così per un tempo lunghissimo che mi ha fatto pensare che Francesco volesse raccontare, con la sua postura, l’emozione che stava vivendo.

Mi sono data un tempo per capire e dare senso alla condotta di Francesco, dopo poco ho chiesto al padre di spostarsi lentamente, aumentando la distanza fra loro, senza cambiare altro. Il padre, a quel punto, indietreggiò giusto due passi e si fermò, senza fare nulla. Apparentemente sembrava un cambiamento insignificante per un adulto, Francesco sembrava non essersi accorto di nulla, teneva sempre la sua postura silenziosa, voltando le spalle al padre. Nessuno aveva fretta di interrompere il silenzio che si era creato. Nessuna distrazione per rendere più breve un momento che faceva pesare ogni secondo. Nessuna ansia. Avevamo la sensazione che tutto avesse un significato e questo mi rassicurava che potevamo aspettare fiduciosi.

Ad un certo punto, senza cambiare espressione, e, senza palesare apertamente di essersi accorto dei cambiamenti, Francesco scelse degli oggetti, si girò, volgendosi verso il padre, che lo accolse sorpreso, felice di vivere un incontro atteso a lungo.

Dal quel momento, rimanendo nella posizione che tutti e tre avevamo scelto nella stanza, Francesco e il padre accennarono un gioco silenzioso, pretesto per dedicarsi a qualcosa che avevano faticosamente costruito insieme, la relazione. Senza linguaggio verbale, avevano lasciato spazio ad una comunicazione profonda che li aveva fatti incontrare.

La distanza giusta nella relazione è importante, fondamentale.

Ognuno ha il suo modo di vivere la distanza dall’altro: racconta come siamo stati sostenuti e aiutati a costruire la nostra identità dalla gestazione al presente. La capacità relazionale individuale, infatti, è profondamente connessa alla nostra storia, alla nostra famiglia, alla nostra nascita.

“Prima di venire al mondo, il bambino viveva nell’unità.

Non c’era alcuna differenza fra lui e il mondo, perché dentro e fuori erano tutt’uno. Ignorava gli opposti. Non sapeva nulla del caldo e del freddo, ad esempio. Il freddo non era altro che il contrario del caldo. La temperatura corporea del neonato e quella della madre sono identiche, quindi come poteva trovare una differenza, una separazione?” F. Leboyer

Durante la nascita madre e figlio si separano definitivamente e non sarà mai più possibile, per entrambi, rivivere quella sensazione di unità e fusione. La nascita crea nel neonato sensazioni di paura e meraviglia – tutto è una scoperta preziosa e impegnativa: l’aria che entra nei polmoni, luce, sensazioni, voci, gravità. Ogni elemento parla di quella distanza che nel tempo diventerà lo spazio in cui il bambino si troverà di fronte a sfide importanti e integrazione di emozioni contrapposte: felicità, tristezza, rabbia, gioia. Sarà compito dell’adulto, lentamente, in modo gentile, accompagnarlo a vivere questa distanza corporea, poi relazionale, aiutandolo a inserire elementi che raccontino determinazione, indipendenza, individualità.

Un viaggio complesso e importante, quello del bambino, che ha bisogno di sentirsi accudito per mantenere dentro di sé la sensazione di sicurezza.

Quando ci si allontana troppo si rischia di rompere la relazione e quando ci si avvicina troppo si rischia di entrare nello spazio dell’altro, sollecitando le sue difese inconsce e, di fatto, rompendo, allo stesso modo, la relazione.

Ma come si trova la distanza giusta?

Ci si può affidare all’osservazione e alle sensazioni che ci arrivano dal bambino che in altri contesti potremmo chiamare: Risonanza, Neuroni specchio, Campo.

Osservando il suo corpo possiamo comprendere che esiste una distanza che non invade, e una che non sollecita la sensazione di abbandono. Micro movimenti corporei raccontano fastidio e malessere che il bambino prova nel sentire qualcuno troppo vicino o distante da sé.

L’adulto, fidandosi delle sue sensazioni, e della lettura che ne segue, può fare piccoli cambiamenti che fungano da rassicurazione profonda, permettano al bambino di ritrovare la sensazione di sicurezza.

“[…] Osservare le espressioni e i movimenti delle emozioni altrui coinvolge l’osservatore in ciò che provano gli altri. Senza dover fare alcuna inferenza, senza che vi sia una cognizione esplicita, senza dovere “pensare” a nulla, i cervelli e i corpi degli esseri umani conoscono l’esperienza degli altri.”

S. Seligman

Spazio, relazione, sicurezza.

Quando ci si relaziona con i bambini l’osservazione del loro comportamento inconscio ci permette di dare significato a particolari che in altro modo sarebbero semplicemente considerati poco importanti, fondamentali, invece, quando si cerca di stabilire con loro una relazione stabile, significativa, sicura.

Il senso di sicurezza è la base della relazione, e, se aiutiamo i bambini a comprendere quale sia il loro spazio individuale, è probabile che, involontariamente, insegneremo loro a difendere quello spazio, in futuro, quando diventeranno grandi.

IN UN CERCHIO CI STANNO TANTE COSE

“Mi serve un cerchio”.

“Dove lo metti?”

“Lì, e dentro c’è la pista delle biglie”.

Mi ricordo che questo gioco l’ho visto fare ad un bambino una decina d’anni fa e poi più volte ancora nel corso del tempo. Mi sorprendeva vedere le affinità dei bambini che arrivavano a proporlo per poi riscontrare la stessa affinità nel loro percorso psicomotorio.

Mi sembra un gioco che racconti in modo simbolico il bisogno del bambino di sperimentarsi all’interno di un limite, come un desiderio che fa capolino dopo aver sperimentato a lungo la confusione del gioco senso-motorio e dei giochi esplorativi.

È come la sintesi di un percorso che gli ha permesso di interiorizzare il concetto di limite come un bisogno, pensiero, immagine mentale e infine simbolo.

Sentirsi contenuti diventa necessario per trattenere ispirazione e istinto, dando vita ad un pensiero pratico che si trasforma via via in un’idea astratta, un pensiero divergente e creativo.

Il bambino fa precocemente l’esperienza del contenitore se si pensa alla gestazione ma forse ancora prima se pensiamo alla cellula primitiva che racchiude tutte le informazioni di chi siamo già e di chi potenzialmente saremo nel nostro futuro.

L’ambiente successivamente accoglie il bambino creando dei contenitori relazionali che danno forma all’identità individuale e infine lo spazio diventa il contenitore esperienziale che sostiene scoperte e capacità, permettendogli di scoprire dove lo porterà il suo desiderio.

Tutte queste esperienze occupano il tempo del bambino durante i primi anni di vita e lo aiutano a costruire un pensiero creativo. Diventa capace di riprodurre sugli oggetti l’esperienza di sentirsi contenuto che lo ha guidato dalla nascita, in un’alternanza di libertà e bisogno di sentire intorno a sé una protezione, che si esprime, dapprima attraverso la vicinanza con il corpo dei genitori, poi attraverso la relazione: sguardo, parole, emozioni, regole.

Quando tutto questo processo complicato e necessario sarà sufficientemente integrato il bambino potrà sentire il limite dentro di sé

un limite che finalmente non fa più paura.

Libertà e limite sono due concetti legati profondamente perché solo nell’incontro si possono comprendere entrambi, altrimenti rimangono vissuti a metà, sospesi, a volte ingombranti.

La libertà è aria pura da respirare a pieni polmoni ma per essere davvero una risorsa deve contenere in sé il concetto di limite, altrimenti può trasformarsi in disordine, confusione, affanno.

La libertà insegna che c’è un momento in cui si può scegliere che direzione imprimere alla propria vita: lavoro, emozioni, progetti ma per arrivare a questa meravigliosa espressione della libertà si deve iniziare a fare confusione con gli oggetti, a riempire lo spazio fino a non poter camminare, guardarsi intorno e lasciarsi attraversare da una sensazione di sconfitta e di sfinimento.

E poi qualcosa cambia…

A volte l’incontro con la pista delle biglie è d’aiuto.

Questo gioco racconta molto bene il processo che deve affrontare il bambino per arrivare alla conquista del concetto di limite. Basta non intervenire, rimanere osservatori, sarà facile partecipare a questo racconto.

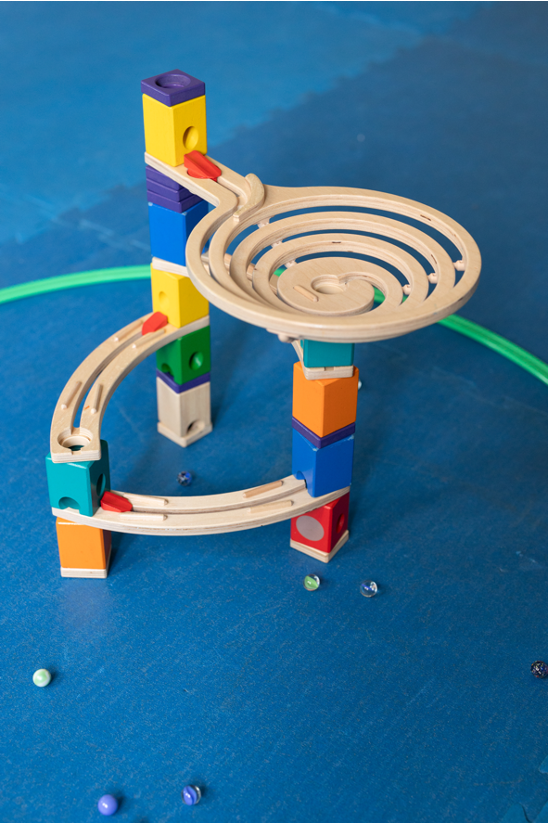

La costruzione della pista delle biglie della Hape è un compagno perfetto per fare questo passaggio.

I vari elementi sono appoggiati uno sopra l’altro senza incastro e basta un piccolo urto e la pista cade. Se si è sufficientemente coraggiosi si riprende da capo.

La seconda difficoltà è la costruzione libera di una pista che davvero funzioni senza seguire le istruzioni e se si è coraggiosi si arriva a patti con il libretto delle istruzioni. O vince il bambino oppure il libretto.

Se il bambino è arrivato fin qui si troverà ad affrontare il terzo stadio, o il terzo livello come direbbero i bambini; lasciare scendere le biglie che rotoleranno sul pavimento a volte allontanandosi molto.

Questo terzo livello avrà bisogno di tempo per essere accettato e solitamente i bambini cercano di deviare la corsa delle biglie oppure chiudono le uscite con bicchieri che diventano piccoli contenitori.

E poi, finalmente, arriva il quarto livello del gioco. Vengono tolti gli ostacoli e le biglie possono spandersi nella stanza, libere di vincere le une sulle altre.

Quale sarà la più veloce?

Ma è il quinto livello che segna l’integrazione fra emozione e svolgimento del gioco e non so dire da cosa abbia origine ma è sempre così.

Il bambino prende un grande cerchio che circonda la pista delle biglie limitandone la corsa in discesa.

Il limite!

Mi piace osservare la naturalezza con cui il bambino finalmente riesce a comprendere che avere un limite dentro di sé è importante per attribuire alla libertà il significato di scelta.

Libertà e limite….non si può decidere che solo uno abbia valore – fusi fra loro – per comprendere il significato di uno è necessario fare l’esperienza di entrambi.

La libertà di scelta è alla base di qualsiasi cosa. Perché grazie a questa che può svilupparsi pienamente la personalità di un essere umano. L’individuo, cioè, deve poter agire senza l’aiuto di altri. Allo stesso modo dell’adulto, anche il bambino “ha il diritto di crescere in libertà”.

La libertà è un diritto universale ed è inalienabile, irrinunciabile. Spesso, quando si parla di questo concetto, si pensa al poter fare qualunque cosa senza limiti né regole: questa non è libertà. La vera libertà e quando alla volontà si presentano più possibilità tra cui scegliere.

La libertà di scelta è quindi un elemento fondamentale nel processo di crescita. G. H. Fresco

MI FIDO DI TE!

Fiducia è una delle poche parole indispensabili che conosco.

Abita vicino al cuore ed è l’inizio e la fine di ogni viaggio.

Si può declinare in tutti i modi ma il risultato di fiducia è sempre positivo. Ha una qualità leggera, sfuggente, restia nel fare sfoggio di sé. È difficile vederla dipinta quotidianamente nei volti delle persone perché il tempo la nasconde, per poi vederla riaffiorare improvvisamente nello stupore, nei sorrisi aperti, nella luminosità dello sguardo.

Nutrire la fiducia, a mio parere, è un buon modo per rimanere in contatto con l’umanità, con la propria capacità di tradurre il sentire in parole, creatività, giocosità, flessibilità, amore, gentilezza.

“Ora nella natura normale del bambino si mostra come uno dei più meravigliosi caratteri la fiducia in sé stesso, la sicurezza delle proprie azioni.” M. Montessori

Quando nasce la fiducia e come si può mantenere viva nel tempo?

La fiducia ha una natura molto delicata e la sua presenza dipende totalmente dall’ambiente, poiché non è innata, ma frutto della costruzione relazionale e della storia personale, si esprime e dipende dall’incontro con l’altro e con l’ambiente.

Quando il corpo si sente al sicuro si espande, rimane ricettivo nei confronti degli stimoli che trasformano le sensazioni in opportunità di crescita personale.

Quando un bambino si sente accolto e accudito può imparare perché l’essere umano è naturalmente predisposto alla curiosità, ricerca, apertura, creatività.

La paura ha invece una natura e un movimento differente: chiude, congela, accresce l’allerta e la rinuncia. Compare rigidità nel movimento, pensiero, emozioni.

Per imparare ad avere fiducia nelle sue capacità il bambino deve fare e rifare, per tanto tempo. Ha bisogno di sentirsi visto dai suoi genitori e dagli adulti che lo circondano. Deve percepire nel suo nucleo familiare una base sicura a cui tornare ogni volta che ne senta la necessità. Sembra quasi si fermi per ricaricare le pile prima di lanciarsi in una nuova scoperta, e forse è così.

Mi fermo qui vicino a te solo per un po’, poi riparto.

Il momento della sosta prima di ogni partenza deve essere serena, accompagnata da uno sguardo amorevole e attento ma non apprensivo. A volte è difficile tenere a bada la paura che il bambino si faccia male ma il corpo, per essere vissuto e compreso, deve fare l’esperienza del movimento: cadere, riprendere a muoversi e forse cadere ancora.

Se è possibile calcolare il pericolo allora si può fare un bel respiro e lasciare che il bambino si sperimenti nell’ambiente che dovrà imparare a conoscere e modificare quando ne avrà bisogno.

L’adulto ha un compito molto importante durante queste ricerche e scoperte del bambino che sarebbe bene non dimenticare: guardare il bambino prima da vicino, poi mettendo maggiore distanza, raccontandogli con lo sguardo, che si, bisogna stare attenti nel salto e nella corsa, ma sottolineando quanto sia importante ciò che fa, i suoi progressi, le sue capacità che migliorano giorno dopo giorno.

Potremmo dare un nome a tutto questo processo: fiducia!

Quando penso a come raccontare la fiducia mi viene in mente la Storia della Buonanotte, Bravo, piccolo Orso. È ormai introvabile e proverò a raccontarla per come la ricordo.

Grande Orso e Piccolo Orso decidono di fare una passeggiata nel bosco. Piccolo Orso corre avanti e richiama costantemente l’attenzione di Grande Orso che più lentamente segue i suoi passi senza perderlo di vista, sereno. Piccolo Orso desidera provare ogni cosa: salta sul ramo, fa le capriole, e continua a cercare l’attenzione di Grande Orso: “guardami! … salgo sul ramo, ora sull’altro.”

Grande Orso lo segue divertito, a distanza, quasi con noncuranza.

Piccolo Orso si avvicina al fiume e sempre ad alta voce dice che lo attraverserà camminando sui sassi: un passo, poi un altro….e…Splash!

Cade nell’acqua.

Grande Orso si avvicina, entra in acqua lo prende in braccio e lo stringe a sé dicendogli che è meglio tornare alla caverna orsa.

Piccolo Orso si lascia asciugare tranquillo, e parlando dell’accaduto Grande Orso chiede a Piccolo Orso se si è spaventato cadendo nel fiume. Piccolo Orso annuisce ma aggiunge che sapeva che Grande Orso era vicino e l’avrebbe aiutato.

Grande Orso, sistemando le coperte del lettino, gli risponde che sarà accanto a lui.

Sempre.

La fiducia è come camminare insieme su una strada a volte accidentata, nella quale già sappiamo di non poter eliminare tutti gli ostacoli, pur tuttavia è importante dire, pensare e sentire che ci si può fidare delle capacità del proprio bambino.

Mi fido di te.

L’ARTE DI SAPERSI FERMARE: LE PAUSE

“Quando senti che sei pronto puoi riprendere a giocare.”

Mi ritrovo spesso a dire questa frase ai bambini quando di fronte alla fatica nel gioco si scoprono disorientati. Vorrebbero continuare a correre ma hanno il fiatone, la costruzione della torre non è finita ma subentra la noia….

Non sanno come far spazio alla pausa in modo sereno, il pensiero dell’ineluttabilità del tempo è un compagno di giochi impegnativo. Ma le pause servono, sono importanti, e fare l’esperienza di sopravvivere al cambiamento che l’interruzione suggerisce, lo è ancora di più.

Sono sempre più sicura che le pause racchiudano il senso delle cose.

Penso che saper mettere la punteggiatura in un testo scritto sia la parte più complessa della scrittura: virgola o punto, pausa lunga o breve, respiro lungo o solo un attimo? Tutte queste riflessioni per capire quale direzione imprimere al testo, drammatico, descrittivo, prescrittivo, soave, diario.

Testo e punteggiatura.

Pause impercettibili cadono e si fanno spazio fra le parole facendole danzare finché non trovano il loro posto.

Nella scrittura, così come nella musica, nella danza, le pause sono la punteggiatura, accompagnano il lettore, mentre l’emozione delle parole sposta l’attenzione sulla vitalità del movimento, definendone l’armonia.

Se movimento e pause co-esistono, bilanciandosi vicendevolmente, la vita diventa più leggera.

Il tempo è un tema estremamente vasto, permea il corso della vita e definisce il ritmo delle esperienze, e dei sentimenti: tempo, spazio, fantasia, concretezza, tristezza, gioia.

Per i bambini la percezione del tempo è materia complessa: pensano che l’altezza definisca l’età delle persone mentre il piacere del gioco, la noia, il desiderio di vicinanza siano l’orologio che scandisce la durata delle loro attività, della loro vita; così come l’esperienza, relazione, emozioni ne sono, invece, la punteggiatura.

Difficile definire la priorità di una rispetto all’altra. Il bisogno del bambino si esprime in modo confuso e sta all’adulto immaginare e trovare le parole che descrivano per lui questo bisogno.

A volte bastano parole di presenza e conforto.

Le parole possono diventare un dondolio che accoglie l’agitazione del bambino e lo consola lentamente, aiutandolo a ritrovare calma e ascolto di sé.

Senza fare troppa attenzione, genitore e bambino fanno un salto indietro, nel loro passato, quando il neonato veniva cullato nell’abbraccio e si sentiva sicuro e protetto.

Il neonato inizia ad avere la percezione del tempo proprio quando viene cullato, accudito e accompagnato ad ascoltare la voce della madre che ascoltava già nella pancia.

Ascolta parole, respiro, attese che insieme diventano una prosodia, un ritmo che gli insegnerà a parlare, raccontare di sé, del suo mondo.

Porges, nella Teoria Polivagale sottolinea l’importanza della prosodia come strumento per imparare e per ritrovare serenità, calma nei momenti di agitazione e fatica. Suggerisce l’uso di canzoni semplici ma cantate in modo chiaro. Un tono di voce non troppo basso, ritmo della voce, contatto sono sufficienti per tornare in ascolto del proprio sentire, per acquietare le emozioni. In un tempo sufficientemente breve, l’esperienza ripetuta diventa per il bambino capacità di ritrovare autonomamente la quiete, autoregolando corpo, emozioni, sentimenti.

Le pause, in pratica.

Ogni tanto mi succede di lasciare che bambini e genitori giochino insieme con gli strumenti musicali. Osservo, attendo, perché so che se il gioco non viene disturbato arriveranno a costruire un ritmo che nasce spontaneamente e diventa armonia. È un’esperienza antica che tutti hanno vissuto, semplice da ritrovare nella memoria corporea e se, nel passato, è stata attraversata da ricordi positivi può facilmente essere utilizzata nell’esperienza presente con i bambini.

Si crea una Risonanza….ovvero un incontro, relazione, stupore, ricordi.

“La sintonizzazione delle nostre emozioni primarie attraverso lo scambio di segnali verbali porta ad instaurarsi di uno stato di risonanza. Possiamo continuare a sentire gli effetti di tale risonanza anche quando stiamo fisicamente separati dall’altra persona; questa esperienza sensoriale diventa parte del nostro ricordo dell’altro: l’altra persona diventa così parte di noi.” D. Seigel

La risonanza si trasforma nella personale capacità dell’individuo di sentire, creare una relazione significativa con l’altro che è un po’ uguale a sé e un po’ diverso.

Per un bambino piccolo che viene spesso guidato dall’urgenza del suo bisogno espresso urlando o facendo resistenza alle proposte dell’adulto è sicuramente un compito complesso.

Aiutami a capire!

L’esperienza dell’adulto nel saper dare un nome ad un’emozione che arriva e travolge è utile per creare un ritmo che contenga, emozioni, malessere, fatica, trasformandoli con parole attente in un incontro in cui bambino e adulto procedono con lo stesso tempo fino a ritrovare la calma.

Casa…

“Quando una relazione interpersonale prevede momenti di risonanza, può generare un potente senso di unione con l’altro, che è fonte di sicurezza ed energia e che non si esaurisce con il dissolversi dello stato di coinvolgimento emotivo; i processi di risonanza permangono sotto forma di ricordi, pensieri, sensazioni e immagini che si riferiscono all’altra persona e alla nostra relazione con lei.” D. Seigel

Le pause sono perfette così come sono…..non vanno riempite, vanno ascoltate.

“Non si ricordano i giorni, si ricordano gli attimi.” C. Pavese

PRONTI…VIA!

Aspetta, non sono pronto!

C’è un momento in cui il corpo è pronto al movimento e accade quando mente, corpo, pensiero si allineano, pronti all’azione.

Bisogna affidarsi al sentire, non c’è altro modo.

È il sentire che dà il via.

Nella sua richiesta di prendere tempo prima di agire, il bambino racconta quanto sia difficile imparare a sincronizzare questi elementi fondamentali. Il movimento, per quanto la sua origine sia naturale e istintiva, per essere finalizzato alla realizzazione di un obiettivo, deve prevedere l’integrazione di corpo, sentire, pensiero.

È un lungo impegnativo lavoro. Richiede al bambino la ripetizione infinita della stessa azione e la gestione della frustrazione che accompagna l’intero processo.

Nel vedere i bambini in difficoltà, affaccendati e affaticati quando sentono che il loro desiderio di riuscire non è sufficiente a rendere reale un’azione, gli adulti intervengono, a volte frettolosamente.

E se il piacere del gioco risiedesse proprio nella ripetizione e nella paura di non riuscire?

Voglio fare da solo!

Questa esperienza vissuta in modo così diverso da bambino e adulto evidenzia il loro modo di affrontare le difficoltà. Se per gli adulti la ripetizione suggerisce un senso di fallimento ed è, di conseguenza, accompagnata da un’emozione negativa, per il bambino la ripetizione di un movimento, attività, azione è fonte di rassicurazione, racconta il suo desiderio di imparare e di riuscire in un’impresa ardua, da grandi.

I giochi hanno delle regole, la ripetizione del gioco è la prima regola per imparare a giocare.

Il movimento, come già detto altrove, è un atto creativo, riguarda individualità e libertà della persona, non può essere considerato e valutato come esecuzione di uno schema motorio. Interessarsi al movimento, attività del bambino, così come egli desidera condividerli, resistendo all’impulso di modificarli, anche poco, è importante, poiché egli viene riconosciuto nelle sue capacità, concretizzando la sua identità nello sguardo dell’adulto.

Credo che lasciarsi coinvolgere dalle attività del bambino permetta all’adulto la comprensione del suo mondo, la motivazione profonda che lo anima, le paure che si trova ad affrontare. Il senso del risultato viene molto dopo, perché muoversi, imparare, crescere implicano un’alternanza di movimenti sicuri e ripensamenti, pause ed accelerazioni improvvise, ma soprattutto imprevisti.

Ci vuole tempo.

A volte è difficile dare senso ad attività che apparentemente sembrano incomprensibili e ciò accade perché, nel tempo, l’adulto dimentica che immaginare e far finta favoriscono la scoperta di nomi e significati sconosciuti. Sono strumenti importanti, creano un ponte fra adulto e bambino. In questo momento della crescita così delicato, procedendo con cautela, l’adulto può chiedere al bambino il permesso di entrare in questo mondo che egli sta costruendo per sé, sconosciuto, pieno di domande.

La mamma e il papà portano un contributo importante nel gioco, movimento e azione del bambino, un elemento fondamentale, prezioso per diventare grande, la reciprocità che diventa regola principale del gioco condiviso con gli altri ma soprattutto base della relazione.

Eccoti! Ci sei anche tu.

“Il movimento è fattore essenziale per la costruzione dell’intelligenza, che si alimenta e vive di acquisizioni ottenute nell’ambiente esteriore. Anche le idee astratte risultano da una maturazione dei contatti con la realtà, e la realtà si coglie per mezzo del movimento.” M. Montessori

Sperimentare la reciprocità con i genitori rende il bambino più sicuro delle sue capacità, migliora il linguaggio e la comunicazione diventa chiara a volte assertiva. Si sente pronto a condividere le sue scoperte con i coetanei, costruisce giochi e sfide partendo dalla realizzazione di progetti. Tutti si sentono parte di un gruppo, lentamente comprendono di essere capaci di affrontare le insidie, fatiche ma anche gioia della condivisione, che nel tempo trasforma esperienze in ricordi, alcuni dei quali faranno loro compagnia per tutto il corso della vita.

“Si dice spesso che siamo formati dalla nostra esperienza, ed è un’affermazione che io intendo alla lettera: il nostro corpo rispecchia le nostre esperienze.” A. Lowen

È difficile pensare di isolare il movimento del corpo dalla relazione, forse non è semplicemente possibile.

LO SGUARDO DELLA RELAZIONE

“Adesso tocca me, non ho giocato per niente.” – Mara

“Si che hai giocato, mi hai guardato!” – Andrea, 4 anni

Mi piace osservare i cambiamenti che lo sguardo racconta.

È come seguire un racconto solo leggendo le sfumature dello sguardo. Quando si apre, di fronte alla sorpresa o si perde assorto, seguendo il filo dei pensieri. Immagina e costruisce progetti. Si chiude arrabbiato con le sopracciglia che disegnano una V sulla fronte, e, poi, si spegne, triste, per un gioco rotto o i no della mamma e del papà. Si contrae per lo spavento, per suoni forti o movimenti inaspettati, si commuove quando ascolta il cuore.

Lo sguardo ha la capacità di descrivere chi lo vive e di raccontare con magistrale competenza il suo sentire, a volte, molto meglio delle parole che non sempre sono in accordo con l’ascolto del corpo.

Lo sguardo diventa espressione del sentire.

Il bambino impara molto presto a guardare ciò che lo circonda. I suoi occhi si aprono durante la gestazione e iniziano ad interagire con la madre e l’ambiente.

I sensi si sviluppano molto presto e diventano lo strumento che permette al bambino di iniziare a costruire una relazione con la sua mamma.

La può toccare, annusa l’odore del liquido amniotico e, con gli occhi, mese dopo mese, inizia ad incontrare la luce e l’ombra. Nella pancia, il corpo della madre diventa un contenitore che racconta emozioni, ansie, stati d’animo, il futuro, e il feto rimane in ascolto di ciò che lo circonda.

Dopo la nascita i sensi gli permettono di continuare a sviluppare le sue capacità relazionali in risonanza con la madre e con il padre. Il bambino riconosce la voce della madre, familiare e unica, tanto da poterla distinguere fra tante altre voci. L’odore è un altro elemento relazionale importante e infine, attraverso, lo sguardo incontra e guarda la madre.

E lo sguardo che mamma e bambino si scambiano è un caldo abbraccio che rassicura entrambi.

“Che cosa vede il lattante quando guarda il viso della madre? Secondo me di solito ciò che il lattante vede è sé stesso. In altre parole la madre guarda il bambino e ciò che essa appare è in rapporto con ciò che essa scorge.” (D. W. Winnicot)

Lo sguardo e il corpo iniziano un racconto.

La parola non è ancora necessaria per creare una relazione perché, in questa fase della vita gli sguardi lunghi e ripetuti durante l’allattamento, accompagnano le parole della mamma e catturano completamente l’attenzione del bambino che rimane assorto, rassicurato dalla vicinanza del corpo della madre, in risonanza.

Mi sento al sicuro, vicino a te!

“I sensi sono punti di contatto con l’ambiente e la mente esercitandosi ad osservare l’ambiente acquista l’uso più raffinato di questi organi, come un pianista può trarre dalla stessa tastiera suoni che possono variare in perfezione infinita.” (M. Montessori)“

Attraversato da innumerevoli sfumature, lo sguardo, si sviluppa e il bambino ne diventa consapevole grazie alle parole della mamma e del papà che trovano tanti, infiniti modi per descrivere le espressioni, con cui manifesta emozioni e sentimenti. Insieme inventano piccoli rituali e giochi che iniziano a definire una comunicazione e soprattutto una relazione loro.

Lo sguardo diventa relazionale.

Ed è proprio in questo periodo della vita, quando la crescita impone nuove distanze fra il corpo del bambino e quello dei genitori, che lo sguardo diventa la bussola per non perdersi.

Rimane custode delle emozioni ma assume nuovi significati. Da una parte sostiene la scoperta del mondo e dall’altra mantiene il legame con i genitori nella distanza che, via via, si rende necessaria per diventare grandi. E nell’atto di scoprire il mondo, il bambino si cimenta nella costruzione del pensiero.

Vista e mani imparano a fare…insieme.

C’è prima la fase di anticipazione: la mano “vede” l’oggetto da afferrare e vi adatta la sua presa; poi il contatto manda al cervello informazioni ricevute dai sensi. In seguito vi è al momento della cognizione, quando si dà un nome a ciò che si tocca, e si conclude con la riflessione su ciò che si è appena fatto. Questo ciclo ha bisogno di numerose prove per essere completato. Non disturbiamo quindi un bambino impegnato in un’attività. (G. H. Fresco).

Poco alla volta, il bambino affida agli adulti il compito di mantenere, attraverso lo sguardo, una vicinanza rassicurante che permetta loro di seguire le sue azioni da lontano:

guardami!

Nel tempo, però, impara a trasformare lo sguardo degli adulti in un ricordo che rimane anche quando questi sono lontani, consola nei momenti di lontananza, diventa un pensiero che si trasforma in memoria, e, infine, in simbolo, fino ad imparare ad immaginare.

Il suo sguardo cambia. Il sorriso lascia il posto ad una apparente serietà. Il bambino è attento alle sue mani, se stanno creando qualcosa, al corpo se è impegnato in una corsa.

Nello sguardo sono racchiuse le emozioni del legame e della relazione con i genitori ma questo racconta, anche, il suo modo di partecipare e rispondere ai cambiamenti che l’ambiente richiede. Scopre il suo unico modo personale di guardare, pensare, ricordare, immaginare.

E inizia a relazionarsi con il mondo.

“La memoria non è solo ciò che possiamo ricordare consciamente del passato; secondo una definizione molto ampia, è l’insieme dei processi con cui gli eventi del passato influenzano le risposte future; il cervello interagisce con il mondo e registra le diverse esperienze attraverso meccanismi che modificano le successive modalità di reazione.” (D. J. Seigel)

Se si presta molta attenzione, questo è proprio il momento in cui è possibile vedere la nascita del pensiero.

Compare una concentrazione che prima si poteva vedere per brevi momenti, spostata dall’istinto e dal bisogno del corpo di muoversi. La sua presenza viene sottolineata dal silenzio e dalla pazienza di provare e riprovare fino ad ottenere il risultato dell’azione soltanto immaginato. In un tempo che si allunga, il pensiero accompagna azione e movimento. Ed è ora che fa capolino la creatività, sostiene le scoperte del bambino e lo aiuta ad ascoltare, senza paura, il desiderio di superare i suoi limiti, confrontandosi con l’inaspettato.

Il bambino impara ad imparare.

I Racconti della Relazione

“Niente esiste mai interamente da solo.

Tutto è in relazione con qualcos’altro.”

Buddha

La relazione è un tema molto ampio ed è difficile descrivere tutte le forme nelle quali si manifesta.

Accade fra le persone naturalmente. A volte le sfiora delicatamente, altre irrompe con energia e scombussola le certezze, cambiandole tutte.

È il punto d’incontro fra le persone.

Ma come si impara a relazionarsi con l’altro?

La relazione racchiude la storia della persona, la nascita, l’incontro con i genitori, come ha imparato a dare e ricevere amore, come dà significato alle cose e alle azioni, come guarda il mondo. Racconta la storia familiare, la costruzione dell’identità e crea un ponte fra passato e futuro.

Se immagino la relazione mi viene in mente una matrioska di tanti pezzi. Ogni pezzo è simile al precedente, uguale ma profondamente diverso; più piccolo, con la doppia funzione di contenitore e contenuto. Ci sono tanti pezzi che non sono visibili ad uno sguardo superficiale, si mostrano solo prestando grande attenzione, perché la matrioska non è una semplice statuina. Il gioco, con matrioska, è sempre simile, si apre, si provano tutte le combinazioni possibili e poi si torna alla situazione iniziale: una statuina che contiene tanti oggetti, scuotendola suona come uno strumento musicale.

La relazione come la matrioska è definita da tanti elementi che la contengono e ne definiscono il contenuto in un dialogo continuo di ascolto di corpo e pensiero.

Il modo in cui si creano le relazioni racconta la storia individuale e mostra l’identità e unicità della persona.

Sono andata a ricercare gli elementi relazionali che mi sembrano importanti per continuare a raccontare lo sviluppo e la crescita del bambino.

Ho affidato all’osservazione del quotidiano con le sue azioni che sembrano, a volte, un po’ scontate, il compito di rintracciare caratteristiche uniche della relazione, utili per la comprensione della crescita.

Perché non è semplice comprendere che ogni azione racconta il desiderio di creare una relazione con l’altro.

Lo sguardo, silenzio, noia, creatività sono alcuni elementi relazionali che ritengo importanti per comprendere come i bambini raccontano scoperte, paura ma anche desiderio di continuare a scoprire cose nuove, costruendo il loro racconto personale in relazione al mondo e agli altri.

In continuo equilibrio fra passato e futuro.

LA CREATIVITA’ IN MOVIMENTO

Ho cercato un sinonimo di creatività: estro, estrosità, fantasia, fecondità, inventiva, vena, sono tutte parole briose, vive, in movimento ma secondo me ne manca una, la più importante:

libertà.

“Un metodo educativo che abbia per base la libertà deve intervenire per aiutare il bambino a conquistarla e deve avere per mira la sua liberazione da quei legami che ne limitano le manifestazioni spontanee. […]

Ecco perché la prima forma di intervento educativo deve avere lo scopo di condurre il bambino sulla via dell’indipendenza.” Montessori

Quando pensiamo alla creatività ci vengono in mente soprattutto oggetti, quadri, libri, fotografie, creazioni eseguite con le mani e il pensiero, esse coinvolgono una parte evoluta del sistema nervoso centrale che nell’integrazione con emozioni e ascolto del corpo, definiscono la creatività individuale.

Ma la prima esperienza nella quale il bambino sperimenta la creatività è il movimento. Il corpo si muove, cambia posizione, si ritrae, si allunga e si fa piccolo piccolo, si adatta agli spazi e all’ambiente che difficilmente rimane uguale a sé stesso.

Sono due elementi vitali che si incontrano.

Il bambino dedica molto tempo a conoscere l’ambiente, adattandosi, e, se possibile, anticipandone i cambiamenti. Il desiderio di esplorare ciò che lo circonda gli permette di affrontare il primo di una lunga serie di fallimenti, e poi, ne incontrerà altri fino alla fine dell’esperienza, per un tempo variabile, difficile da definire.

Ed è come se dovesse camminare su una strada che, dopo l’asfalto, diventa sterrato e infine sabbia che in un attimo, viene sommersa dall’acqua.

L’instabilità dell’ambiente impone al corpo azioni e modificazioni repentine in un adattamento veloce: le mani lavorano insieme, l’ampiezza dei passi si alterna a piccoli passi veloci, l’equilibrio improvvisamente sposta il corpo in avanti, e se si cade bisogna farlo al meglio, per attutire l’incontro del corpo con il suolo.

Il movimento libero nello spazio diventa laboratorio delle esperienze. Nell’azione il bambino si ascolta e usa tutto il corpo: gambe, braccia, busto, testa, sviluppa e sperimenta infinite combinazioni nuove per sintonizzarsi con l’imprevedibilità dell’ambiente.

“Il piacere senso-motorio è l’evidente espressione dell’unità della personalità del bambino, perché crea la connessione tra le sensazioni corporee gli stati tonico- emozionali […] .” Aucouturier, Derrault, Empinet

Se il bambino può sperimentare liberamente, nel tempo, il pensiero si evolve, diventa complesso, capace di trovare soluzioni ingegnose, nuove, a volte bizzarre. Le sue produzioni raccontano il divertimento, l’attenzione e l’ispirazione in cui si è imbattuto per creare un nuovo gioco, una storia.

Gli atteggiamenti che sostengono la libertà di movimento:

- Incoraggiare i bambini quando svolgono un’attività manuale: “Ancora un piccolo sforzo!”, “Sei bravo continua così.”

- Lasciare a loro disposizione gli strumenti necessari a svolgere un lavoro senza che debbano chiedere il nostro aiuto .

- Avere un atteggiamento positivo e collaborativo nei confronti delle richieste dei nostri bambini di muoversi ed esplorare.

- Accogliere positivamente le loro richieste e il risultato dei loro sforzi:”hai svolto il tuo lavoro con grande concentrazione!.” “Ti sei impegnato molto!”. Grazia Honegger Fresco

La creatività – che non conosce confini – si diverte a spostare e mischiare le attività, si espande nel pensiero e questo si modifica, diventa veloce, inquieto a tratti, ma soprattutto flessibile, proprio come il movimento.

Dopo aver sperimentato tanti movimenti diversi e sempre più complessi il bambino può finalmente fermarsi e la creatività cambia forma. Pur mantenendo la sua natura curiosa e imprevedibile, il pensiero inizia ad intervenire nelle attività creative coinvolgendo le mani per sperimentare altre possibilità espressive.

Sente il desiderio di condividere le sue esperienze con l’altro, ed è, quindi, necessario, che il movimento rallenti. Le pause consolidano l’ascolto consapevole del corpo, più lento e riflessivo e l’istinto lascia spazio ad una maggiore intenzionalità che gli permette di creare movimenti finalizzati al raggiungimento di uno scopo.

Perché non c’è niente di più bello che ricevere lo stupore di mamma e papà di fronte all’inaspettato che attesta, meglio di tutto il resto, le sue capacità creative.

“Negli adulti, la creatività scaturisce dalle stesse fonti e ha le medesime motivazioni del gioco creativo del bambino. Nasce dal desiderio del piacere e dal desiderio di esprimersi. È caratterizzato dallo stesso atteggiamento che si nota nel gioco infantile. E come il gioco infantile, produce piacere. Nel processo creativo c’è anche un elemento di divertimento, perché la creatività trae sempre origine da una simulazione – cioè, richiede la sospensione di ciò che è conosciuto riguardo alla realtà esterna in modo da permettere al nuovo e all’inaspettato di emergere dall’immaginazione. Da questo punto di vista, ogni individuo creativo è simile a un bambino.” Lowen

Sperimentarsi liberamente nello spazio, permette al bambino l’esplorazione, migliora la capacità espressiva, incoraggia l’autoregolazione, porta un beneficio alla sua crescita. La libera esplorazione dell’ambiente lo aiuta nell’ascolto di sé e dell’altro, rispettosa e adeguata alle sue capacità evolutive e alla sua natura, in equilibrio con i suoi bisogni profondi, con la percezione di spazio, tempo e relazione.

È l’incontro con l’imprevedibile.

E, se da una parte la novità diverte dall’altra può far emergere vulnerabilità e paura. La presenza dei genitori, la sua base sicura, mitiga lo spavento, rendendo più semplice esplorare ciò che non si conosce.

La libertà si conquista.

E perché non sia per il bambino, fonte di confusione e disagio, è necessario che la distanza dalle figure di riferimento non sia mai eccessiva e che lo sostengano facendogli percepire la sicurezza anche in uno spazio che lentamente si dilata ma che non gli faccia perdere i suoi punti di riferimento.

Un contenitore relazionale.

Un contenitore in cui la presenza, l’attenzione, la curiosità dei genitori nei confronti delle produzioni del bambino in questo momento della crescita, è quindi, molto importante, rassicura, accoglie il fallimento trasformandolo in nuove possibilità ma soprattutto riconosce il valore personale del bambino nella scoperta della sua unicità.

CHI SONO IO?…IO, NATURALMENTE!

Emozioni, sensazioni, parole, fiducia e creatività sono i fattori che ci permettono di dar vita alla nostra unicità, come questa si esprime nell’incontro fra corpo e pensiero, in un equilibrio dinamico e mutevole.

“Il vasaio mette la creta al centro del tornio, poi comincia lentamente a farla girare combinando l’acqua e un tocco della mano delicato ma fermo per darle forma, finché non emerge un oggetto unico, da apprezzare e usare nei più diversi modi.” J.C.Mills, R.J.Crowely

La costruzione dell’unicità accompagna sempre l’individuo, anche in età adulta. Perché la vita modifica il suo sguardo, il comportamento, l’ascolto di ciò che lo circonda. Durante l’infanzia, il bambino ricerca nell’ambiente tutti gli elementi che gli servono per vedersi e riconoscersi sempre più chiaramente; le esperienze diventano tanti piccoli specchi, che uniti, l’un l’altro, riflettono la sua immagine e lo aiutano a scegliere il posto che desidera occupare nel mondo.

Sentirsi unici è un’altalena fra il bisogno di riconoscersi come l’altro e un po’ diverso, unico: creare un movimento armonico fra queste due spinte, che conducono in direzioni opposte.

Non è mai semplice.

“Può apparire paradossale, poiché coloro che sono coraggiosi e ricercano la novità possono essere anche coloro che hanno avuto le vie più efficienti per tornare verso la sicurezza. Non è che cerchiamo la novità per il gusto di “cercare il nuovo.” Nella vita, le persone che sono anche dei pensatori audaci sono disponibili ad affrontare delle scommesse. Non sono insicuri davanti alle situazioni nuove. Sono anche persone che possiedono forti reti di supporto sociale e che non avvertono che la scommessa rappresenti davvero una minaccia di vita.” Porges

Da dove si comincia.

Comincerei dall’importanza di sentirsi sicuro.

Il senso di sicurezza, che caratterizza anche altri aspetti della crescita, descritti precedentemente, è un elemento importante, e il bambino impara a svilupparlo quando è molto piccolo. I genitori, con gesti di cura gentili, risvegliano l’energia e il piacere della vicinanza, accompagnandolo con un lungo sguardo attento e curioso che ogni volta si rinnova di significati diversi.

Sei qui!

Ritrova lo sguardo di mamma e papà, enfatizza la scoperta con sorrisi e piccole parole in costruzione. Questo è davvero un momento nel quale il bambino si sente sicuro.

Non manca proprio niente.

È il principio dell’unicità: racconta la storia che riceve come eredità della sua famiglia, si sente simile a papà e mamma, usa il loro stesso codice sociale per comunicare i suoi bisogni.

La sicurezza attiva nel bambino, il desiderio di conoscere ciò che è diverso da sé ma per non fare confusione, fra sé e l’altro, è importante. È necessario, infatti, che riconosca le sue emozioni e quando, poco più avanti, scoprirà che la creatività è un bellissimo strumento per esprimere sé stesso, potrà, finalmente, sentirsi capace di occupare il suo posto nel mondo.

Ma prima di arrivare a questo passaggio di crescita serve ancora l’aiuto dei genitori, che, con le loro parole, quotidianamente, sottolineano il significato delle azioni, e senza farci troppo caso, volgono lo sguardo al futuro. A volte anche con impazienza. Le parole diventano sempre più complesse, perché sono tante le cose da dire. Compaiono regole, appuntamenti, spiegazioni, che se elaborate con più attenzione, risultano decisamente molto efficaci.

Perché le spiegazioni sono il momento del riordino nei pensieri e ci aiutano a definirne priorità e obiettivi. Quando ci occupiamo dell’organizzazione della giornata ci vengono in mente azioni pratiche, compiti: come vestirsi o preparare lo zaino. La funzionalità, a volte, prende il sopravvento e le emozioni scivolano via, occupando l’ultimo posticino nelle frasi.

O sono proprio dimenticate.

Le emozioni non sono semplici da spiegare e neppure descrivere come si manifestano, invadono velocemente il corpo e si acquietano lasciando mente e corpo un po’ frastornati. Il tempo e la fatica, spesi nella ricerca di parole significative per raccontarle, proteggono, però, il bambino dalla confusione, dal senso di solitudine, vergogna.

E se il genitore osserva le reazioni del bambino e gli descrive le sue emozioni non utilizzando solamente la definizione astratta dei sentimenti, sarà per lui di grande aiuto: gli svelerà, infatti, il sentire che egli riconoscerà come espressione del suo personale modo di essere. La vicinanza con i genitori, poi, limiterà o ridurrà la sensazione di pericolo, insegnandogli, via-via, a regolare le emozioni.

Non ti preoccupare, sono qui con te.

È un momento della relazione che mi piace molto. L’adulto e il bambino si ritrovano dalla stessa parte e, da questa prospettiva, si possono sentire, pensare e immaginare soluzioni che non solo rassicurano, ma fanno ricordare il futuro, come dice Seigel.

Il bambino possiede, finalmente, tutto quello che gli serve in questa fase della crescita, emozioni, autonomia, curiosità, creatività, per iniziare ad abitare la sua unicità. La sua personalità diventa più manifesta e si individuano le sue caratteristiche personali.

“Resilienza: quanto lentamente o velocemente siete in grado di superare le avversità. Attitudine: quanto a lungo riuscite a sostenere emozioni positive. Intuito sociale: quanto siete capaci di cogliere i segnali sociali trasmessi dalle persone intorno a voi. Autoconsapevolezza: quanto siete in grado di percepire le sensazioni corporee che riflettono emozioni. Sensibilità al contesto: quanto siete capaci di regolare le risposte emozionali in funzione del contesto in cui vi trovate. Attenzione: quanto sono chiari e precisi i vostri processi di focalizzazione. Davidson,Begley

Faccio da solo!

Sente il coraggio di guardare le difficoltà, capace di pensare e attuare soluzioni personali per risolvere i problemi che si presentano.

Realizza la sua realtà seguendo il filo dei suoi pensieri, la sua immaginazione e si mostra all’esterno, a scuola, con gli amici, negli sport permettendosi, ora, di fare nuovi esperimenti di crescita, non solo con gli oggetti, ma anche con la relazione e con la sua personalità.

“Un giorno sono vento

Un giorno spento

Un giorno solleone

Un giorno l’acquazzone

Un giorno sono gioia

Un giorno solo noia

Un giorno l’avventura!

Un giorno ho un po’ paura […]

Ma giorno dopo giorno

io sono qui che aspetto.

Se un giorno mi vorrai

non chiedermi chi sono

Un giorno sarò foglia

se un giorno sarai ramo.”

Io sono foglia – A. Mozzillo, M. Balducci